軍隊は階級社会。

桜が一個、線が一本、余分についているかどうかで、大違い。

今日は階級章についてどーでもいい話です。

制服のお仕事、それも階級章のついている制服のお仕事をしていますと、相手の顔より先にこの階級章に目がいきます。

まずこっちから敬礼しなくちゃならんかどうか、ぱっと判断しなくてはなりません。

こっちの階級が上だったら、のんびり構えて向こうが敬礼するのを鷹揚に待っていればよろしい。

先方が上級者でしたら、六歩前でビシッと目線と敬礼を決めなくてはいけません。

この敬礼の良し悪しで、気合が入っているかどうかを推し量るのが軍隊社会の常であります。

海軍では大きな艦の乗員になるほど気合が入っているという偏見がありました。

大きな軍艦ほど厳しく鍛えられており、駆逐艦や潜水艦だと家族的雰囲気のなかで兵は甘やかされ、だらけ気味だとされていました。

着任の挨拶で

「○○二主、《長門》からまいりました! よろしくお願いいたします!」

二主……二等主計兵の略

だと

「ほお《長門》からか……さすがにええ敬礼するのぅ」

と褒められて

「○○二水、《若竹》から参りました!」

二水……二等水兵の略

だと

「なに《若竹》だとぉ、だらけた敬礼しやがって!」

古参兵の虫の居所が悪ければ、その場でビンタが飛んできかねない……そんな具合でありました。

《長門》は戦艦、それも長らく連合艦隊の旗艦でありまして、戦艦の中でも司令長官座乗の名誉ある艦として、その乗組員はとりわけ厳しいしごきに耐え抜いた気合十分な猛者揃い……とされておりました。

戦艦のしごきの厳しさは、海軍の古い戯れ歌に

鬼の山城、蛇(じゃ)の金剛、いっそ長門で首吊ろか

というような文句があったほどです。

《山城》《金剛》いずれも戦艦の名前です。

いっぽう《若竹》は定員110名という小さな駆逐艦です。

駆逐艦は狭いうえにひどく揺れて中で暮らすのは大変でしたが、少人数ゆえの気楽さがありました。

海兵団を出て配置が発表されますと、戦艦に当たったものは厳しいしごきを思ってしゅんとなり、駆逐艦にあたったものは楽ができると喜んだそうであります。

いくら艦の設備がよくて居住性に優れていても、頻繁に下級兵しごきのある戦艦なんぞに行きたくないのは人情でありました。

二主、二水、などという階級名を例に出しましたが、海軍の階級で一番ややこしいのが下士官兵の階級です。

将校は少尉は少尉、大佐は大佐、海軍創設期を除き終戦まで呼称はずっと同じでしたが、下士官兵は階級呼称に何度か改正がありました。

とくに戦争中の昭和十七年の全面改正(勅令六一〇号)――これで海軍の下士官兵の階級呼称が陸軍風になってしまいました。

それまでは陸軍の「一等兵」と海軍の「一等水兵」、同じ「一等」と申しましても、同等ではありませんでした。

海軍の「一等水兵」は陸軍の「兵長」に相当するので、「陸軍一等兵」よりも「海軍一等水兵」のほうが上級者であります。

| (陸軍) | (改正前) | 兵科 | 軍楽科 | 看護科 | 主計科 | 技術科 | ||||

| 曹長 | 一等兵曹 | 上等兵曹 | 上等飛行兵曹 | 上等整備兵曹 | 上等機関兵曹 | 上等工作兵曹 | 上等軍楽兵曹 | 上等衛生兵曹 | 上等主計兵曹 | 上等技術兵曹 |

| 軍曹 | 二等兵曹 | 一等兵曹 | 一等飛行兵曹 | 一等整備兵曹 | 一等機関兵曹 | 一等工作兵曹 | 一等軍楽兵曹 | 一等衛生兵曹 | 一等主計兵曹 | 一等技術兵曹 |

| 伍長 | 三等兵曹 | 二等兵曹 | 二等飛行兵曹 | 二等整備兵曹 | 二等機関兵曹 | 二等工作兵曹 | 二等軍楽兵曹 | 二等衛生兵曹 | 二等主計兵曹 | 二等技術兵曹 |

| 兵長 | 一等水兵 | 水兵長 | 飛行兵長 | 整備兵長 | 機関兵長 | 工作兵長 | 軍楽兵長 | 衛生兵長 | 主計兵長 | 技術兵長 |

| 上等兵 | 二等水兵 | 上等水兵 | 上等飛行兵 | 上等整備兵 | 上等機関兵 | 上等工作兵 | 上等軍楽兵 | 上等衛生兵 | 上等主計兵 | 上等技術兵 |

| 一等兵 | 三等水兵 | 一等水兵 | 一等飛行兵 | 一等整備兵 | 一等機関兵 | 一等工作兵 | 一等軍楽兵 | 一等衛生兵 | 一等主計兵 | 一等技術兵 |

| 二等兵 | 四等水兵 | 二等水兵 | 二等飛行兵 | 二等整備兵 | 二等機関兵 | 二等工作兵 | 二等軍楽兵 | 二等衛生兵 | 二等主計兵 | 二等技術兵 |

このあたりが一般人はもとより、当の兵たちにもわかりにくくトラブルの種によくなりました。

それが昭和十七年の改正で、海軍の階級呼称を陸軍に合わせ「三等水兵」が「一等水兵」、「一等水兵」が「水兵長」となったわけです。

海兵団を出たばかりの「三等水兵」が改正によって本来なら二階級上の「一等水兵」に化けてしまう……。

海軍関係の手記を読むときはこの点注意が必要です。

戦後に書かれた本のなかには、記録者側が混乱・混同しているものもありますから……。

さてこの階級を表す階級章――正式には「官職区別章」と申します――水兵さんの右腕についております。

これも以前は左腕についておりました。

ところが海軍内では将兵は左側通行と定められておりまして、兵員同士がすれ違うとき左腕は反対側になり、お互いどうにも階級章が見えにくい。

欠礼した、しないの問題がどうしても起こりやすかったので、大正八年に左腕から右腕に変えるよう改正されたといういきさつがあります。

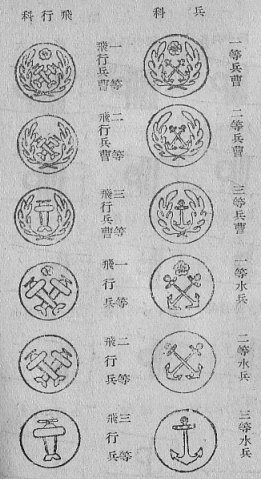

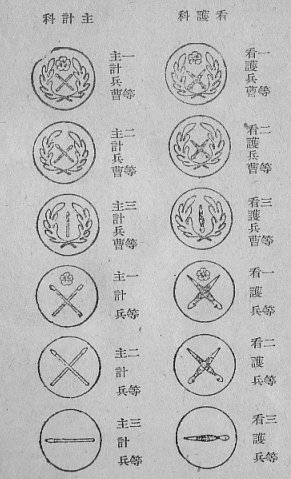

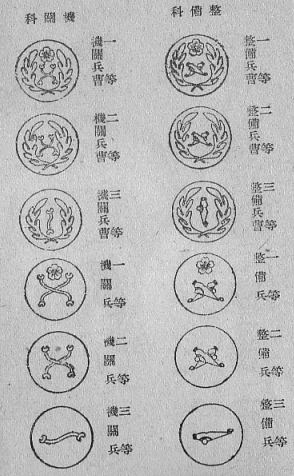

この階級章、三等水兵なら錨(いかり)がひとつ、通称「立ち錨」

二等水兵になると錨が二つぶっちがいになり、通称「ダブルアンカー」または「抱き錨」

そして主計兵なら錨の代わりに「筆」、機関兵なら「スパナ」のマークを使います。

階級と兵種が一目瞭然のデザインで、大きさも五センチ大であり、大変見やすいものでした。

写真上 『教育総監部編纂 陸海軍官等、服制、勲章、記章抜粋』 昭和16年1月20日

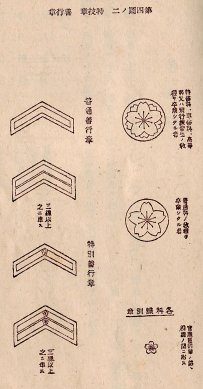

写真下 『海軍省教育局 海軍二等兵基礎教育教科書』 昭和19年4月30日

ところがこの階級章も昭和十七年の改正で、横線で階級を示すワッペン形式のものに変えられてしまいました。

改正目的は、陸軍と類似させる、戦時増員に対応して安価で大量生産のできる機械織の新階級章に移行させる、の二点でありました。

しかしながら改正後いっせいに交換できたわけでなく、当時の記念写真を見ると新旧の階級章がまちまちにつけられております。

兵の右腕で階級章より目立つのは、その上についた山形の線、「善行章」ではないでしょうか。

この「善行章」も例によってイギリス海軍からの輸入であります。

あちらでは「very good」の頭文字Vを表す、とのことですが、日本軍ではVを逆さまにして山形というかへの字にしております。

「善行章」といっても、善いことをしたからつけているのではありません。

――勇敢な行いなど本当に「善行」をした場合は「特別善行章」というマークがもらえます。

普通の「善行章」はトラブルを起こさず軍で三年過ごせば、もれなく一本もらえるというモノ。

そして「善行章」はただの飾りではなく、線一本につき一日何銭かの加俸(特別手当)もつくありがたい線でもありました。

「善行章」が二本の兵は「善ツー」と呼ばれ新兵たちの恐怖の的でした。

なぜ怖いかって?

ふつう兵は五年か六年経つと下士官に進級いたします。

「善ツー」とは、「善行章」を二本もらった水兵歴六年以上の古兵でありながら、まだ下士官に進級できない、つまり成績が芳しくない兵であります。

進級が遅れているウップンはついつい下級者に向けられがちで、なにかと因縁をつけて新兵を苛めたりするのでオソロシイのでありました。

下士官になると「善行章」が五本なんていう超ベテランもおりまして、こちらは通称「洗濯板」

彼らは先任下士官として、下士官兵にはもちろん、士官にも一目置かれた大変権威のある存在でした。

階級社会の軍隊ではありますが、下士官兵の間では

「味噌汁の数で来い!」

ということがよくいわれました。

海軍の味噌汁を飲んだ回数、つまり海軍生活の年数がモノをいう。

海兵団入団後二年半でストレート進級した兵長より、「善ツー」の上等水兵のほうが威張っている……そんなことも裏に廻ればよくある話でした。

この「善行章」、昭和二十年四月の改正で軍服から外すことになりました。

上層部が古参兵が上級者よりも大きな顔をする「善行章」重視の兵社会の風潮を正そうとしたのでしょう。

これで見た目だけでは古兵かどうかはわからなくなったわけですが……。

OVAでは昭和十七年改正後の新階級章を採用しているようですが、細部まではよくわかりません。

以上、下士官兵はどーでもいい、士官にしか興味ないヨ……という向きにはまことにご退屈さまでありました。

ちょっと長くなりましたので、士官の階級章のお話はまた次回にて――